Дворцовая пл., 6, Санкт-Петербург, Россия, 191186

Александровская колонна установлена в ознаменование победы

над французами в 1812 году стоит посередине Дворцовой площади, напротив Зимнего

дворца. Она вырублена из цельного куска гранита, основа монумента — колонна диаметром

в основании 3,5 метра и вверху – 3,15 метра (то есть конус), ее масса 604

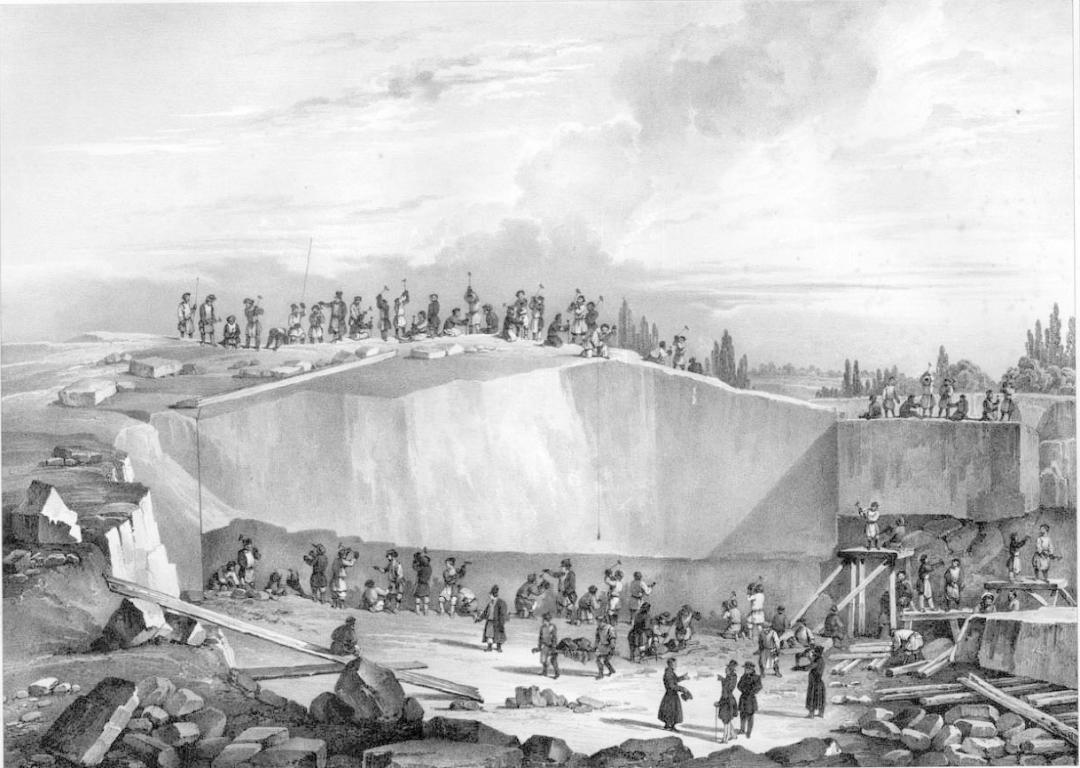

тонны. Добыча и предварительная обработка производились в 1830—1832 годах в Пютерлакской

каменоломне, которая находилась в Выборгской губернии, современная деревня

Пютерлахти. После отделения заготовки колонны, из этой же скалы были вырублены

камни для фундамента памятника и большой камень под пьедестал колонны весом

около более 400 тонн. Их доставка в Санкт-Петербург производилась водным путём,

для этого была задействована барка особой конструкции.

Карьер в Финляндии, где была вырублена колонна, действует до

сих пор и поставляет гранит в Италию.

Существует много теорий поклонников альтернативной истории,

связанных с этим памятником. К счастью Монферран задокументировал весь процесс

строительства самой высокой колонны в мире. Монферран издал два альбома о

возведении Александровской колонны - цветной и чернобелый. На рисунках детально

изображен весь процесс обработки, доставки и установки. Изображены там и

инструменты, при помощи которых от гранитной скалы была отколота глыба

необходимого размера. Остались и описания этого процесса. Нет, не магией и

силой мысли воздействовали на скалу строительные артели. Работали они, как

полагается, специальными орудиями. Рабочих было нанято много. И поскольку

император требовал соорудить памятник побыстрее, то эксплуатировали этих

несчастных без жалости. Трудились они в каменоломне по 400-600 человек в смену.

Осталось описание, как именно создавали трещину в

монолитной глыбе, чтобы отколоть от нее нужную часть. Для этого сверлили в

камне отверстия, расширяли их клиньями, вставляли туда длинные ломы и начинали

забивать в породу, как сваи. Один или несколько человек стояли во всю длину

лома и держали его, чтобы направлять в нужную точку, а другие рабочие ударяли

по свободному концу огромными молотками. Грохот стоял непереносимый. Но хуже

всего приходилось не тем, кто бил молотками, а тем, кто удерживал лом: они

глохли, слепли, от невыносимых усилий рвались их мускулы. Работа была адская и

с очень высокой смертностью.

Отделив глыбу, ее ужали до нужного размера, потом стали превращать в колонну. Причем в верхней трети начали плавно стесывать лишнюю «стружку», чтобы визуально этот столп выглядел равным по толщине - что вверху, что внизу. Для установки на колонне оставили специальные выступы, чтобы потом закрепить на них веревочные кольца.

Несколько слов о том, кого историки называют создателем

Александрийской колонны. Зовут мастера Суханов Самсон Семёныч. Артель,

созданная бывшим крепостным, одела в гранит самые знаковые места

Санкт-Петербурга, такие как стрелка Васильевского острова в том числе колонн к

Исаакиевскому и Казанскому соборам и многих памятников. «Крестьянский сын

Самсон Суханов из Вологодской губернии, работавший в Петербурге в первой трети

XIX века, вложил свой труд и талант в такие уникальные творения архитектуры, –

пишет историк. -Поначалу трудился вместе с шурином, перенимал камнетёсные

навыки, привыкал к молотку, да к зубилу. Привык — работа пошла легко. Играючи

Самсон ворочал тяжеленые глыбы, и они охотно ему поддавались. Словно открыл он

секрет: в какое место надо зубилом прицелиться, с какой силой ударить».

Для перевозки использовалась специальная технология -

рычаги, вороты, помосты и т.п. Колонну опустили на специальную раму, снабженную

полозьями, и двигали ее большим скопом мужиков по другим полозьям, оснащенным

бронзовыми шарами (своего рода подшипниками), пока не дотащили до корабля, тоже

специально построенного для ее перевозки.

После закладки фундамента, на него был водружён громадный

четырёхсоттонный монолит, который служит основанием пьедестала. Для установки

монолита на фундамент была построена платформа, на которую он был закачен при

помощи катков по наклонной плоскости. Камень свалили на кучу песка,

предварительно насыпанную рядом с платформой.

«При этом так сильно вздрогнула земля, что очевидцы —

прохожие, бывшие на площади в тот момент, почувствовали как бы подземный удар»

После того, как под монолит подвели подпорки, работники

выгребли песок и подложили катки. Подпорки подрубили, и глыба опустилась на

катки. Камень вкатили на фундамент и точно установили. Канаты, перекинутые

через блоки, натянули девятью кабестанами и приподняли камень на высоту порядка

одного метра. Вынули катки и подлили слой скользкого, очень своеобразного по

своему составу раствора, на который посадили монолит.

«Так как работы производились зимою, то я велел смешать цемент с водкою и прибавить десятую часть мыла. В силу того, что камень первоначально сел неправильно, его пришлось несколько раз передвигать, что было сделано с помощью только двух кабестанов и с особенною лёгкостью, конечно, благодаря мылу, которое я приказал подмешать в раствор»: пишет Монферран.

В работах по установке на пьедестал монолитной части колонны

высотой были задействованы 400 строителей и 2 тысячи ветеранов войны с

Наполеоном – гвардейцев, унтер-офицеров, матросов и саперов. Все они явились на

эту церемонию при полном параде и со всеми наградами. Установка заняла 100

минут, и, как писал сам Огюст Монферран, в течение этого времени "все с

ужасом ждали самой страшной катастрофы". За действом наблюдали сотни

людей, а в день открытия колонны, 30 августа 1834 года, на Дворцовую площадь

пришли не менее 10 тысяч человек. Монферран вспоминал, что "толпа возросла

вскоре до таких размеров, что кони, кареты и люди смешались в одно целое. Дома

были заполнены до самых крыш".

На площади колонну, весившую 600 тонн, поставили на

постамент с помощью специальной «башни» - рисунок этой башни есть в альбоме

Монферрана. К деревянной конструкции колонна крепилась пятью рядами веревочных

колец. Ее осторожно поставили «на попа» меньше чем за два часа (так описывали

установку восхищенные современники). Колонна приняла вертикальное положение и

удерживалась только за счет собственного веса - никаких растворов для установки

не применяли. Она получилась высотой 25,6 метра, если считать длину самой

конструкции, и 47,5 метра, если считать общую длину всех элементов. Это была

действительно самая высокая колонна в тогдашнем мире - выше Траяновой и выше

Вандомской, которую взял за образец Монферран.

Правда, архитектору не удалось полностью воплотить свой

замысел. Он мечтал высверлить колонну, чтобы внутри нее создать винтовую

лестницу. Французский посланник при

петербургском дворе барон де Бургоэн, находившийся в российской столице с 1828

по 1832 год, сообщает любопытные сведения об этом монументе: «По поводу этой

колонны можно припомнить предложение, сделанное императору Николаю искусным

французским архитектором Монферраном, который присутствовал при её иссечении,

перевозке и постановке, а именно: он предлагал императору высверлить внутри

этой колонны винтообразную лестницу и требовал для этого только двух

работников: мужчину и мальчика с молотом, резцом и корзиной, в которой мальчик

выносил бы обломки гранита по мере его высверления; наконец, два фонаря для

освещения рабочих в их трудной работе. Через 10 лет, утверждал он, работник и

мальчик (последний, конечно, немного вырастет) окончили бы свою винтовую

лестницу; но император, по справедливости гордясь сооружением этого

единственного в своем роде памятника, опасался, и, может быть, основательно,

чтобы это высверление не пробило внешние бока колонны, и потому отказался от этого

предложения.»

Ровно через два года вся конструкция была полностью

завершена. Постамент обложили гранитными барельефами, верхушку колонны снабдили

бронзовой капителью, достроили абаку из кирпича для установки цилиндрического

постамента, на котором водрузили ангела с крестом.

Монумент посвящен и еще одному великому Александру - князю

Новгородскому Александру Ярославичу, вошедшему в историю под прозванием

Невский, канонизированному Русской православной церковью и считающемуся

небесным покровителем Санкт-Петербурга. Именно поэтому и установка колонны на

пьедестал в 1832 году, и ее открытие в 1834-м были проведены 11 сентября (30 августа

по старому стилю), в день перенесения в Петербург мощей святого благоверного

Александра Невского. Именно поэтому в этот день состоялся грандиозный праздник

- с торжественным молебном и парадом.

Для проведения парада войск на Дворцовой площади по проекту Монферрана

был построен Жёлтый (ныне — Певческий) мост.

На праздник собралась вся петербургская знать. Простые люди

могли наблюдать эпохальное событие издалека, либо с окрестных крыш и деревьев.

Поскольку тысячи петербуржцев видели, что исполинская колонна

была установлена без каких-либо дополнительных укреплений и держится только под

тяжестью собственного веса. Поэтому новый памятник довольно долгое время

вызывал у горожан настороженность и даже страх – люди опасались ходить мимо

колонны, боясь, что она может упасть из-за ошибки в расчётах Монферрана.

Графиня Толстая запрещала своему кучеру провозить её мимо колонны. Вероятно,

чтобы снять страх с петербуржцев, Монферран до самой своей смерти вечерами

подолгу прогуливался вокруг колонны со своей собачкой

Петербуржцы после открытия колонны очень боялись, что она

упадёт, и старались не приближаться к ней. Эти страхи были основаны как на том

обстоятельстве, что колонна не была закреплена, так и на том, что Монферран

вынужден был в последний момент внести изменения в проект: блоки силовых

конструкций навершия — абака, на которой установлена фигура ангела, была

изначально задумана в граните; но в последний момент пришлось заменить

кирпичной кладкой со связующим раствором на основе извести.

В середине 1920-х годов, когда город сменил имя на

Ленинград, у властей появилась идея превратить колонну из царского памятника в

революционный. "Шли весьма бурные дискуссии между председателем Исполкома

Ленсовета Георгием Зиновьевым и главой Наркомпроса Анатолием Луначарским, -

рассказывал член городской топонимической комиссии Алексей Ерофеев. – Зиновьев

предлагал демонтировать с колонны ангела с крестом, заменив его на фигуру Ленина".

Позолоченный Ильич должен был парить в облаках, символизируя торжество

пролетарской революции, однако Луначарский поддержал защитников колонны, и

главе ленинградского Исполкома пришлось отказаться от своего грандиозного

замысла.

"Зиновьев наложил на письме Луначарского резолюцию:

"Ну их к черту. Оставимте им колонну с "ампирным ангелом", -

рассказывал Ерофеев.

Александр Сергеевич Пушкин нарек императорскую колонну

Александрийским столпом. Хотя современники подозревали, что поэт имел в виду не

колонну, а одно из чудес света - Александрийский маяк в Форосе.

Источники:

http://religiopolis.org/publications/10161-tajna-aleksandrovskogo-stolpa.html

Исаакиевская пл., 1, Санкт-Петербург, Россия, 190000

Вознесенский пр., 1, Санкт-Петербург, Россия, 190000

Исаакиевская площадь, Санкт-Петербург, Россия, 190000

Ярмарочный пр-д, 10, Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия, 603086

Большая Морская ул., 45, Санкт-Петербург, Россия, 190000

Большая Морская ул., 43, Санкт-Петербург, Россия, 190000

Лифляндская ул., 12, Санкт-Петербург, Россия, 198099

5bis Imp. Marie Blanche, 75018 Paris, Франция