Большая Морская ул., 43, Санкт-Петербург, Россия, 190000

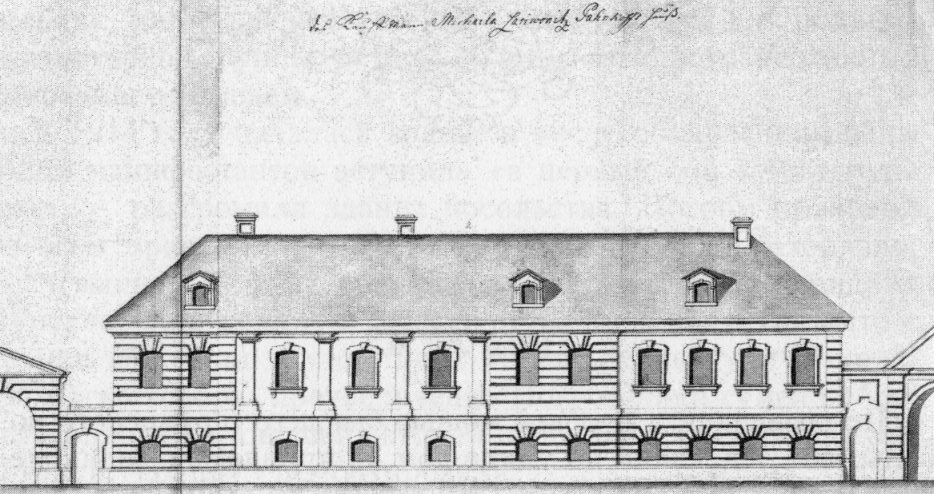

Первый каменный дом на участке был построен в начале 1740-х для купца Михаила Панова (возможно, Панкова). Изначально дом был одноэтажным (на высоких подвалах), в 11 окон по фасаду; третий этаж был надстроен во второй половине XVIII века.

Панов продал дом Матроне, вдове статского советника

Петрищева. С 1781 года дом сдавался портному Иоганну Сиверсу, а в 1785 году был

продан ювелиру Крестьяну Ивановичу Гебельту (также владевшему домом № 41). В

начале XIX века домом владела баронесса София Ивановна Вельо (Феллио), в 1820-х

годах — супруга Петра Северина, придворного банкира и купца, Анна Вильгельмина.

В 1824 году в здании жил барон Людвиг Вильгельм Теппер де Фергюссон, в 1827

году — прокурор Сената, позднее сенатор Пётр Сергеевич Кайсаров. В 1829 году

дом получила Софья Александровна, жена генерала Петра Кирилловича Эссена. Семья

Эссенов за 240 000 рублей продала здание и участок Павлу Николаевичу Демидову

14 февраля 1836 года; 25 февраля Демидов выкупил у Огюста Монферрана и

соседний, 45 дом. В том же году Монферран разработал проект перестройки зданий

для нового владельца. «Постройка сия имеет быть оконченной в нынешнее лето и

послужит новым украшением города». Архитектор в то время был очень занят

сооружением Исаакиевского собора и взялся за демидовский проект только по

дружбе. Особняк должен был получиться солидным, прочным и нарядным, чтобы было

понятно, насколько богат его хозяин.

У здания есть небольшой световой дворик, служебный корпус

окнами выходит во второй небольшой двор. На фасаде трёхэтажного здания много

деталей. Первый этаж украшен рустами из белого итальянского мрамора, в середине

здания беломраморные атланты и кариатиды держат балкон второго этажа. Цоколь

облицован серым полированным сердобольским гранитом. Второй этаж украшен

пилястрами. Над балконом установлена мраморная скульптура «Слава» авторства Т.

Жака, крылатые фигуры держат герб. По бокам от ворот расположены ниши для

фонтанов, выложенные белым полированным мрамором; сейчас они пустуют, ранее в

них были столбики, украшенные купидонами.

В отделке парадных помещений дома были использованы

золочёная бронза, малахит (колонны и камин главного зала), различные породы

мрамора, резьба. Интерьеры создавали Боссе и Виги. До того, как малахит был

использован для отделки особняка, он считался малопригодным для облицовки

помещений; зал Демидова стал образцом при оформлении Зимнего дворца и

иконостаса Исаакиевского собора.

В вестибюле и на главной лестнице расположено несколько окон

с травлёными стёклами, часть — оригиналы (предположительно, начало XX века),

часть — реконструкция 1990-х годов. Четыре окна в вестибюле на первом этаже

двустворчатые с полукруглой глухой фрамугой, стёкла в них цельные матовые, по

периметру каждого окна идёт рамка из повторяющихся крестоцветов в круге с двумя

бутонами по сторонам, в углах расположена четырёхлепестковые розетки. На

лестнице между первым и вторым этажами три одностворчатых окна, также с

матовыми стёклами, два окна во двор и одно в боковое помещение; пояс по

периметру изображением на первом этаже. В полукруглой части нарисована большая

ваза с двумя ручками, в середине — два горящих факела, которые соединяет

гирлянда из лавровых листьев, между огнями находится розетка, крупный цветок в

круге.

В центре главного фасада были построены ворота, ниши с

фонтанами и балкон, по периметру которого стояли атланты и кариатиды. А выше

разместили фигуры с гербом Демидовых, их автором стал Теодор-Жозеф-Наполеон

Жак. Но, пожалуй, самым известным интерьерным решением стал Малахитовый зал.

Это был первый случай, когда малахит использовали для облицовки помещения.

Журнал «Столица и Усадьба» за 1914 год: «Этот зал является

образцом вкуса и роскоши в чистейшем стиле Людовика XV. Колонны, поддерживающие

плафон и такие же вдоль стен, сделаны из целых кусков малахита и представляют

собою очень большую ценность. Камин также малахитный. В этом зале стоит трон.

Трон короля всегда повёрнут спинкой к внутренности зала до приезда Короля: это,

между прочим, установившийся обычай во всех посольствах».

Вообще в отделке дома было очень много камня, ведь хозяин –

уральский промышленник, а ещё здесь ужились три стиля: классицизм, ренессанс,

рококо. Над интерьерами работали архитектор Боссе и художник Вигги.

Демидов не долго наслаждался домом, в который вложил немало средств и времени. В 1840 году он умер. Особняком стала заправлять его вдова, которая через несколько лет снова вышла замуж – за сына знаменитого историка и писателя Карамзина – Андрея Николаевича. Но затем дом перешёл Павлу Павловичу Демидову – сыну Шернваль и Павла Демидова. Правда, сам он не рвался здесь жить. В 1864 году он на девять лет сдал особняк в аренду итальянскому посольству за 10 000 рублей в год (по слухам, проиграл в карты), а затем и вовсе продал его княгине Наталье Ливен, внучке военного губернатора Санкт-Петербурга, который был причастен к убийству Павла I. При ней особняк пережил своего рода модернизацию: были уничтожены печи, появились водяное отопление, водопровод, газовое снабжение. Кроме этого, Ливен превратила особняк в молельный дом для баптистов, затем бросила его и уехала жить в Лифляндию. Надо сказать, что идея превратить особняк в пристанище евангелистов, нравилась далеко не всем.

Из воспоминаний Софьи Ливен (дочь Натальи Ливен): «После

отъезда Василия Александровича Пашкова собрания, происходившие в его доме, были

перенесены к нам на Большую Морскую, 43. Вскоре после этого приехал к моей

матери генерал-адъютант Государя с поручением передать ей, что Его

Императорское Величество желает, чтобы собрания эти прекратились. Мать моя,

всегда заботившаяся о спасении души ближнего, стала сначала говорить генералу о

его душе и необходимости примириться с Богом и подарила ему Евангелие. Потом в

ответ на его поручение сказала: «Спросите у Его Императорского Величества, кого

мне больше слушаться: Бога или Государя?» На этот смелый вопрос не последовало

никакого ответа. Собрания продолжались у нас как и раньше. Моей матери позже

передали, будто Государь сказал: «Она вдова, оставьте её в покое». Несколько

лет тому назад я слышала из верного источника о плане сослать и мою мать, и

Елизавету Ивановну Черткову, но, видимо, Александр III, не разделяя взглядов

евангельских верующих, как богобоязненный человек, не хотел делать вреда

вдовам».

Интересно, что во время всех этих богоугодных собраний и благотворительных базаров, которые Ливен устраивала у себя, некоторые посетители отламывали кусочки того самого уникального малахита.

В 1910 году здание было куплено послом короля Италии (в

связи с чем герб Демидовых подправили, чтобы он напоминал итальянский герб), в

1911 году в здании было размещено посольство. Несколько лет после начала Первой Мировой

войны здание пустовало, но после установления дипломатических отношений между

правительством Муссолини и СССР здание вновь вернулось Италии, в нём было

размещено посольство, затем — генеральное консульство (1924—1957 годы). В 1918

году (по другим источникам, в 1925 году) сотрудники посольства вывезли из

здания малахитовое убранство — колонны, пилястры, камин, а также мрамор и

наборный паркет; вывоз осуществлялся через Крым, убранство было утрачено.

В 1944 году особняк передали институту «Гипростанок». А

через 11 лет СССР начали переговоры с Италией о покупке здания. Итальянцы

здание не продали, но в 1957 году заключили с советским правительством договор

и передали ему особняк в пользование на 90 лет – до 31 декабря 2046 года.

Источники:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Доходный_дом_Демидова

Исаакиевская пл., 1, Санкт-Петербург, Россия, 190000

Вознесенский пр., 1, Санкт-Петербург, Россия, 190000

Дворцовая пл., 6, Санкт-Петербург, Россия, 191186

Исаакиевская площадь, Санкт-Петербург, Россия, 190000

Ярмарочный пр-д, 10, Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия, 603086

Большая Морская ул., 45, Санкт-Петербург, Россия, 190000

Лифляндская ул., 12, Санкт-Петербург, Россия, 198099

5bis Imp. Marie Blanche, 75018 Paris, Франция