Октябрьская наб., 72, Санкт-Петербург, Россия, 193079

История построек на месте парка начинается ещё в период

шведского владычества. На месте усадьбы располагалась деревня, а вокруг её

находилось несколько кирпичных заводов, которые проработают очень долго - до

начала XX века. Из кирпичей этих заводов был построен шведский город Ниен,

предшествовавший Петербургу. Кроме работы на кирпичных заводах местные жители

занимались рыболовством. После победы в Северной Войне деревня получает русское

название Глезнево.

Петровский указ 1716 года, отправил в деревню на постоянное

место жительства рыбаков с Оки, поставлявших рыбу к царскому столу. Название

села изменилось на Рыбацкое. Позднее, когда часть рыбаков переселилась на левый

берег, т.к. из-за отсутствия мостов так было удобнее добираться до рынков в

центре города. После этого деревня стала называться Малым Рыбацким, а

переселившиеся рыбаки образовали селение, на месте которого затем развился

район Рыбацкое. Возможности для лова рыбы сохраняются до их пор и во время

"хода" корюшки на набережной прямо напротив усадьбы на Неве

монтируется временная рыбачья пристань. На карте 1817 года ещё на месте усадьбы

видна деревня Малое Рыбацкое. В 2022 году топонимическая комиссия

Санкт-Петербурга восстановила название микрорайона вокруг Сосновки под его

историческим названием "Малое Рыбацкое", как одного из старейших

районов города.

Князь Гавриил Гагарин являлся заказчиком парка в его текущей

концепции пейзажных прудов и сада на набережной

План имения князя Гагарина в 1824 году. Планировка сада

Чернова при реставрации была сделана близко к данной карте. Система прудов в

имении князя Гагарина была примерно в 2 раза больше по площади нынешней. Около

1820 года собственником земли с сосновым бором стал князь Гавриил Петрович

Гагарин, который известен как министр, писатель и представитель масонства в

России. Он же строит себе деревянный господский дом в имении. На карте 1824

года можно заметить, что усадьба Гагарина уже имела парк и система прудов уже

была создана по заказу князя Гагарина. Примыкающий к Неве сад от усадьбы и

сейчас во многом повторяет планировку дорожек и схему посадок усадьбы Гагарина

начала XIX века. Это связано с реконструкцией 2007 года, которая делалась по

старым картам. Роскошный и огромный парк для начала XIX века связан со статусом

князя, который вел свой род от Всеволода Юрьевича «Большое Гнездо» — великого

князя владимирского. Правда пользовался имением его сын Павел Гаврилович

Гагарин, который известен как блестящий дипломат, военный и писатель. Тем не

менее, усадьба является свидетелем драмы его личной жизни. Первой женой князя

Павла была камер-фрейлина Императрицы Марии Федоровны, Анна Лопухина. Однако

она стала фавориткой императора Павла I, что дало князю бурный карьерный рост,

но несчастливую семью. Полностью переехать в Сосновку князь Павел был вынужден

в 54 года после второй женитьбы на балерине Марии Спиридоновой. Супруги были

счастливы в браке, однако великосветское петербургское общество сочло

неприемлемым для потомка Рюрика женитьбу на «простолюдинке». Князь поэтому

покидает родовой особняк на Дворцовой набережной и уединяться в усадьбе рядом с

сосновым лесом. Князь Павел был так влюблён в свою избранницу, что даже

переименовал имение Сосновка в Марьино, что можно заметить на некоторых картах

XIX века.

После смерти князя имение несколько раз перепродавалось,

пока в 1889 г. его не купил полковник Александр Иванович Чернов. Чернов задумал

себе построить роскошный каменный особняк, а старый деревянный дом князя

Гагарина снести.

Хотя впоследствии он получил чин генерала, но даже для

историков детали карьеры генерала и его достижения не ясны. Чернов получил

известность не как военный, а как земельный коммерсант и харизматическая

личность, склонная к авантюрным проектам. Сам он происходил из богатого рода

Черновых, герб которого украшает двери в усадьбе и ныне. Купеческий род

Черновых стал дворянским только в 1838 году в награду за снабжение войск России

во время войн. Желая получить наибольший доход от Сосновки, Чернов решил

распродать часть земель под земледельческую колонию. Чернов стал активно

собирать авансы за ещё несуществующий поселок, в котором даже уже был намечен

"Черновский проспект". Однако Чернов выделил под продажу заболоченные

участки и получил массу жалоб от покупателей. В итоге земство запретило ему

заниматься «землеустройством» без надлежащей подготовки территории и обязало

вернуть части покупателей внесенные задатки. Нарезанные Черновым участки,

которые ему удалось продать видны ещё на карте 1935 года. Впоследствии на их

месте построили Госпиталь для ветеранов войн. Генерал Чернов был склонен также

к разгульному образу жизни, что отражается и в архитектуре усадьбы Сосновка,

где он от архитекторов потребовал соединить его "кабинет" прямо с винным

погребом и спальней. Как пишет один из архитекторов усадьбы А. В. Кузнецов,

генерал потребовал оформить кабинет "для особых посещений" в

"интимной обстановке". Нрав генерала, который расхаживал по дому

голым и для охоты завел себе как царь стремянных, привлекает внимание к его

образу жизни в Сосновке. Что генерал Чернов старался получить максимум

удовольствий от жизни даже видно по тому, как он в пожилом возрасте принимал

участия в скачках и яхтенных соревнованиях будучи членом Общества рысистого

бега и Петербургского яхт-клуба.

Чернов составляет подробное задание архитекторам по

планировке особняка с учётом его развлечений и планируемых гостей.

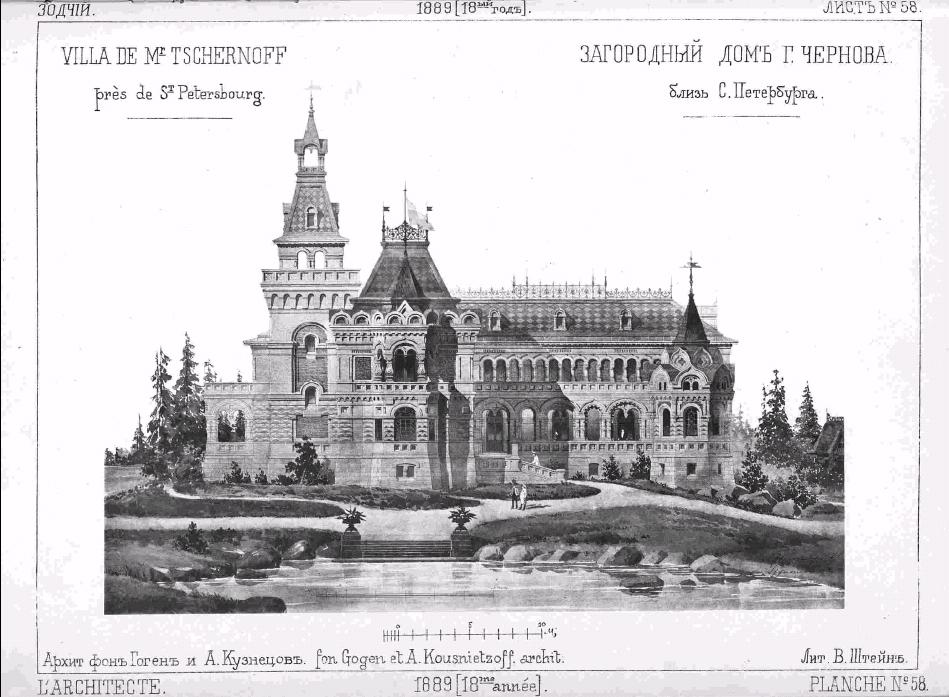

Архитектурный облик внешнего дизайна нового особняка был разработан фон Гогеном

в неорусском стиле, но в довольно необычной вольной эклектичной трактовке.

Гоген использовал такой вариант смеси эклектики по мотивам русского зодчества

только ещё в одном своем произведении как музей Суворова в Санкт Петербурге,

который был построен позднее дачи Чернова, которая стала стала источником его

архитектурных решений.

Неотъемлемый атрибут выбранного Гогеном неорусского стиля — это шатровые башни. Гоген их расположил на разных уровнях, придавая постройке динамичность. Для усиления эффекта использовался богатый декор включая вставки в фасад с изображениями цветов. Цокольный этаж выполнен в европейском стиле близком к средневековым охотничьим замкам. Это отражение характера хозяина, который был заядлым охотником. Смешение стилей позволят говорить, что наиболее верно классифицировать сооружение как эклектику на базе смеси русских и западноевропейских традиций вместе с новейшими для того времени методами декора фасада. Фасад особняка включает богатый декор и множество смотровых и прогулочных площадок

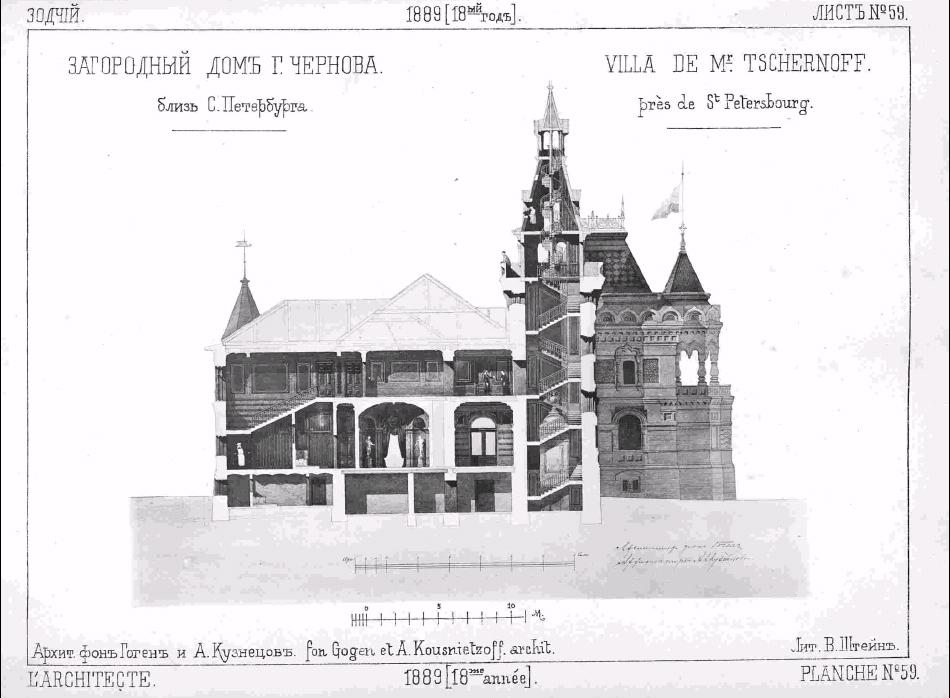

В 11-12 номере "Зодчего" за 1889 год была помещена статья архитектора А. В. Кузнецова о проекте.

Там же были опубликованы чертежи

за подписью А. И. фон Гогена и А. В. Кузнецова. Ниже приведено краткое описание

особняка по статье архитектора, но требуется учитывать поздние реконструкции.

Особняк изначально имел жилую площадь на 2000 м2 в 3 этажа

из 25 помещений разделенных на парадные для гостей, частные для хозяина и

помещения для прислуги. Однако Радиоцентр №3 выполнял реконструкцию особняка

для размещения радиоаппаратуры и подстанций питания. По данным Росреестра жилая

площадь сократилась до 1599 м2. Остальная площадь занята аппаратурой. Кроме

этого, этажность повысилась с 3х до 4х этажей. В изначальном проекте дача имела

очень большой по площади и объёму неотапливаемый чердак, который изначально не

предполагался для эксплуатации как помещение. Радиоцентр использовал чердак для

размещения аппаратуры связи и разместил на крыше особняка параболическую

антенну. Для размещения подстанций питания радиооборудования к особняку сделали

пристройку на фронтальной части фасада с организацией воздушного охлаждения через

вентиляционные отверстия. Часть оборудования была размещена также в цокольном

этаже и также снабжена воздушным охлаждением.

Большинство планировочных решений было придумано самим

Черновым как задание архитекторам, фасад здания был реализован архитекторами по

их усмотрению.

Смета усадьбы без учёта отделки комнат и ландшафтных работ в

парке составила 88072 рублей. Поскольку вскоре начал действовать золотой

стандарт рубля, то эквивалент стоимости здания усадьбы составлял более 100

килограмм золотых монет по курсу того времени.

Подвальный (цокольный) этаж является жилым с высотой

потолков 284 см. Верхняя часть подвального этажа приподнята наполовину над

уровнем земли, чтобы дать ему естественное освещение через окна. Тут находилась

просторная кухня и несколько комнат для домовой прислуги, которые сообщаются с

первым этажом посредством отдельной чёрной лестницы.

Архитекторы интенсивно используют новые технологии того

времени и перекрытие потолка делают на основе металлоконструкций ("рельсов")

Изюминкой проекта был "кабинет Чернова", который

указывал на его развлечения. Кабинет является центральным и самым крупным помещением

особняка. Кабинет по требованию Чернова должен был быть оформлен как интимная

зона для "особых посещений", а не для деловых приемов посетителей как

принято было в то время. "Интимность" зоны кабинета заключалась в

том, что Чернов с его "особым посетителем" мог пользоваться большим

количеством важных помещений, не пересекаясь с другими гостями или даже

прислугой в доме. Кабинет имел отдельный вход с улицы через крыльцо с

примыкающей галерей, что позволяло генералу провести гостя в дом через

отдельный интимный вход. Фактически особняк рассечен на интимную и публичную

часть.

Кабинет посредством лестницы, заключенной в стенах башни,

сообщается с винным погребом, находящимся под ним в подвальном этаже, и со

спальней, расположенной над кабинетом во втором этаже. Чернов посчитал

необходимым дополнить "рабочее пространство" не только винным

погребом и спальней, но из кабинета через лестницу на 2й этаж сделан выход в

фотографический павильон. После генерала не осталось фотографий его работ с его

"особыми посетителями", т.к. он вероятно увез их с собой в

иммиграцию.

Попасть в сам кабинет Чернова можно было только через

библиотеку, что должно было создавать у посетителя впечатление о начитанности

владельца, но как иронизирует Кузнецов в своей статье - это скорее набор

книжных шкафов для в качестве декорации, чем настоящая библиотека.

Между оборотами лестницы в башне был также устроен тайник

для хранения ценных вещей и документов.

На 1м этаже находилась столовая с примыкающим гостевым

(парадным) залом. Замысел был в том, чтобы последний при большом съезде гостей

мог играть также роль столовой. Для этого помещения сообщаются через арку,

образуя одно пространство. Через парадный вход можно было попасть в парадный

зал через 8-угольную гостиную или в бильярдную.

Просторная бильярдная на первом этаже была рассчитана и на

бильярдный стол, и на диваны для гостей. Из неё планировался проход через

галерею в домашнюю церковь, от постройки которой генерал в итоге отказался.

Большая часть интерьеров помещений первого этажа хорошо

сохранились в части окон, дверей и оформления потолков. В оригинальном виде

сохранилась парадная лестница.

Как уже отмечалось, с приватной лестницы в башне генерал с

гостем мог попасть в свою спальню и комнату отведенную для фотопавильона.

В глубине просторной спальной генерала имеется альков с

выходом в уборную.

Длинная открытая терраса над галереей 1-го этажа с видом на

Неву должна была служить местом прогулок лишь самого хозяина и его "особых

посетителей", т.к. имеет вход только из его спальни через дверь в его

личной уборной. Также выход на видовой балкон с видом на Неву над кабинетом

возможен тоже только из личной спальни генерала. Три комнаты были отведены для

помещения приезжих гостей. Две комнаты для управляющего усадьбой. Все эти

комнаты имеют отдельный выход на широкую площадку парадной лестницы.

При размещении в особняке больницы были уничтожены большинство интерьеров второго этажа, но сохранилась оригинальная планировка помещений и исторические окна. Башня высотой 21 метр сложена из кирпича до начала крыши, выше она построена из металлоконструкции поверх которых сделана облицовка из досок, которые затем покрыты металлической кровлей. В башне устроена сохранившаяся чугунная винтовая лестница, украшенная декором из фигурного литья. Лестница ведет на обзорную площадку с панорамой на окрестности. По замыслу Чернова обзорная площадка должна была выше крон даже вековых деревьев, чтобы с площадки открывался вид до горизонта во все стороны, что должно было поражать приватных гостей генерала. Выход на смотровую площадку башни также интимный, через лестницу в башне примыкающую к спальне.

Дача была построена всего за 3 года к 1893 году и этот год

отражен на флюгере на её башне. Гоген, вместе с двумя помощниками в лице ещё

молодых, но потом уже также известных архитектров А. И. Кузнецова и Г. И.

Люцедарского, кроме самой дачи выполняют реконструкцию парка и формы прудов до

их современного состояния. Парк стал быстро популярен в окрестностях, поэтому

Чернов, к тому времени получивший чин генерала, стал брать плату за вход 2-5

копеек. Кроме возможности отдохнуть оказалось, что в парке и примыкающему к

нему сосновому бору сложились хорошие условия произрастания различных грибов и

многие посещали имение Чернова как грибники. Грибы собирают на территории

Сосновки до сих пор. Журнал "Столица и усадьба" в 1915 году в №25

писал, что на островах посреди прудов были сооружены беседки и что громадный

парк естественным образом переходит в сосновый бор.

В 1918 году Чернов либо иммигрирует из России или погибает

от своих бурных времяпрепровождений. Обстоятельства смерти генерала являются

предметом дискуссии историков. В любом случае в 1918 году особняк остается

бесхозным.

В 1919 году в особняке Чернова был открыт дом отдыха для

рабочих Невской заставы. Однако элитный статус усадьбы сделал его фактически

дачей для ленинградского Дома Литераторов, куда писатели и поэты могли попасть

по его ходатайству. Многие известные литераторы советской России в тот момент

отдыхают в даче Чернова. Дачу посещают Николай Гумилев, Эрих Голлербах, Николай

Волковыский и многие другие. Голлербах отмечал, что когда Гумилев читал на даче

стихи, то его собиралось послушать не менее интересное на вид довольно пестрое

общество отдыхающих из рабочих, литераторов и «буржуазных барышень».

Волковысский писал, что на даче можно было послушать Гумилева "без

комиссаров, без лозунгов, без кожаных курток и «партийной дисциплины»".

В 1930 году дом отдыха закрывается и на первом этаже

открывается роддом, а на втором поликлиника. В 1941 году рядом строится военный

госпиталь, и врачи уходят работать в него. В дальнейшем он в 1946 году

перепрофилируется в ныне известный Госпиталь для ветеранов войн.

Вышки между которыми ранее были натянуты антенны Радиоцентра

№3

В соответствии с Постановлением Военного Совета

Ленинградского фронта от 25 апреля 1943 года, на территории бывшей дачи была

построена радиостанция РВ-1141 с коротковолновым передатчиком мощностью 60 кВт,

что дало началу работы Радиоцентру № 3. 6 ноября 1943 г. радиостанция начала

свою работу с трансляции речи Иосифа Сталина. После постройки радиоцентра

территория дачи и ее парка стали закрытыми для посещения.

После первых нескольких трансляций станция подвергалась

сильному артобстрелу и оборудование пришлось вывезти на хранение. Продолжила

станция вещание 20 июня 1944 г. после окончания блокады Ленинграда.

Согласно данным Россреестра в 1949 году было закончено

строительство 6 штук "радиобашен". Высота радиобашен составляет 75

метров. В дальнейшем на них монтировалось различное радиооборудование.

Радиоцентр № 3 использовался для работы "глушения"

вещания западных коротковолновых радиостанций на территории СССР. В период

идеологического противостояния двух систем потребовалось кардинальное

увеличение мощности радиовещательных станций с целью эффективного

противодействия радиостанциям капиталистического лагеря, развернутым вдоль

границы СССР. В 1950-1960 годы радиоцентры вокруг Ленинграда были включены в

программу развертывания мощных радиопередатчиков радиоэлектронной борьбы. Таких

передатчиков глушения было несколько поколений как "Снег",

"Тайфун" и "Буран". Передатчик «Буран» на 500 КВт

применялся обычно в "спаренной" реализации ДСВ-1000 с мощностью около

1 мегаватта, что классифицирует его как сверхмощный передатчик до сих пор.

"Буран" применял инновационное испарительное охлаждение ламп. В 1963

году сооружается большой гараж на 515 м2 около около усадьбы для техники

монтажа и обслуживания нового оборудования. Конкретная конфигурация аппаратуры

радиоэлектронной борьбы Радиоцентра № 3 остается засекреченной, но штатным

развертыванием для радиоцентров в Ленинграде было несколько экземпляров

«Бурана» суммарной мощностью около 2-4 мегаватт. Такая большая мощность

требовалась потому, что размещенные военными НАТО армейские станции для

"Голос Америки", "Свободная Европа", "Свобода",

"Би-Би-Си" и "Немецкая волна" имели мощность 500 КВт, но были

размещены множественно и прямо у границ СССР и в одно отражение от ионосферы

достигали крупных городов как Ленинград. Для их глушения на большой площади

CCCР требовался передатчик РЭБ не менее 2-4 мегаватт.

Для размещения антенн мощных передатчиков радиобашни были

реконструированы под мачты. Сами антенны были натянуты между радиобашнями и

были 100 метровой длины. Всего было натянуто 32 таких гигантских антенн между

мачтами на двух площадках. В советское время территория парка обносится

бетонным забором, монтируется сигнализация и строятся посты военизированной

охраны. Для нужд охраны большая часть территории Сосновки снабжается

электрическим освещением. Из-за высокого излучения от работающих антенн жилая

застройка примыкающая к Радиоцентру запрещается.

После распада СССР Радиоцентр № 3 некоторое время использовался для вещания на средних волнах. Дорогостоящие медные антенны срезаются с вышек и продаются как ценный металл. Центр продолжает вещание для принадлежащей православной церкви радиостанции Радонеж. Перед прекращением вещания радиоцентр имел 4 передатчика на 10 КВт и три антенны к ним 20 сентября 2016 года. вещание из Сосновки было прекращено и оборудование радиоцентра было демонтировано и перенесено в Красный Бор Тосненского района.

Источники:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дача_Чернова

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_govcontrol/news/238457/

https://www.citywalls.ru/house1410.html

Колокольная ул., 11, Санкт-Петербург, Россия, 191025

пл. Островского, 5, Санкт-Петербург, Россия, 191023

наб. канала Грибоедова, 2Б, Санкт-Петербург, Россия, 191186

41А-007, 11, Санкт-Петербург, Россия, 198504

Большая Покровская ул., 26, Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия, 603005

Краснофлотское ш., 16, Санкт-Петербург, Россия, 198412

Английский пр., 21, Санкт-Петербург, Россия, 190121

Малый пр. П.С., 69, Санкт-Петербург, Россия, 197136